コーヒーのおいしさは焙煎や抽出だけでなく、豆が育った“産地”に大きく左右されます。標高や土壌、気温、収穫後の精製方法――それぞれのテロワールがカップの香りと味を決定づけるからです。

本記事では最新統計(2023-24年収穫)を基に、世界の生産量と品質評価で注目すべき産地トップ10をランキング形式で解説します。

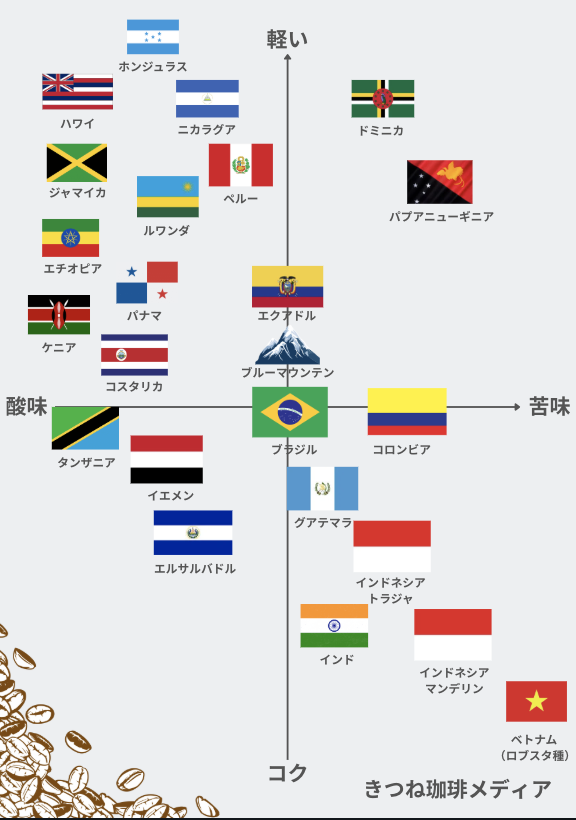

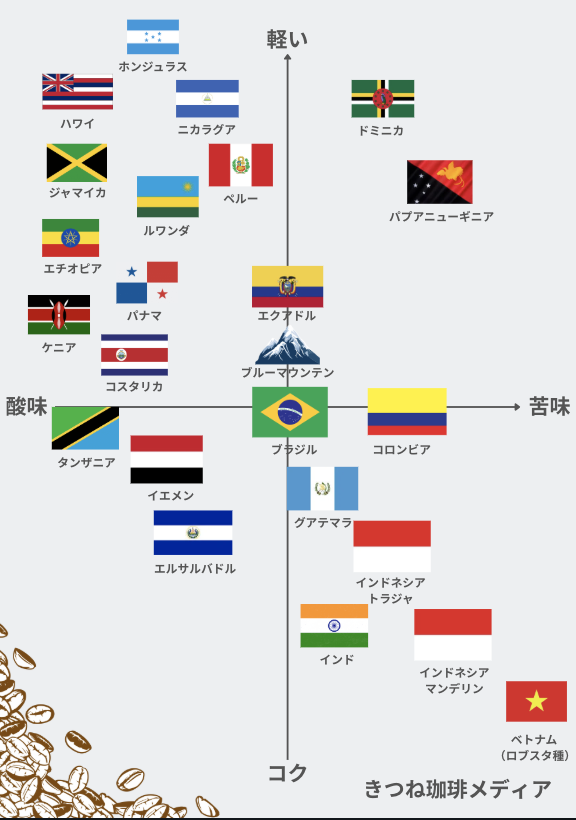

さらに、酸味・甘み・苦味などの味覚バランスを比較できる特徴一覧、ブラジルとエチオピアの味の違いも解説。

きつねコーヒーメディア編集部

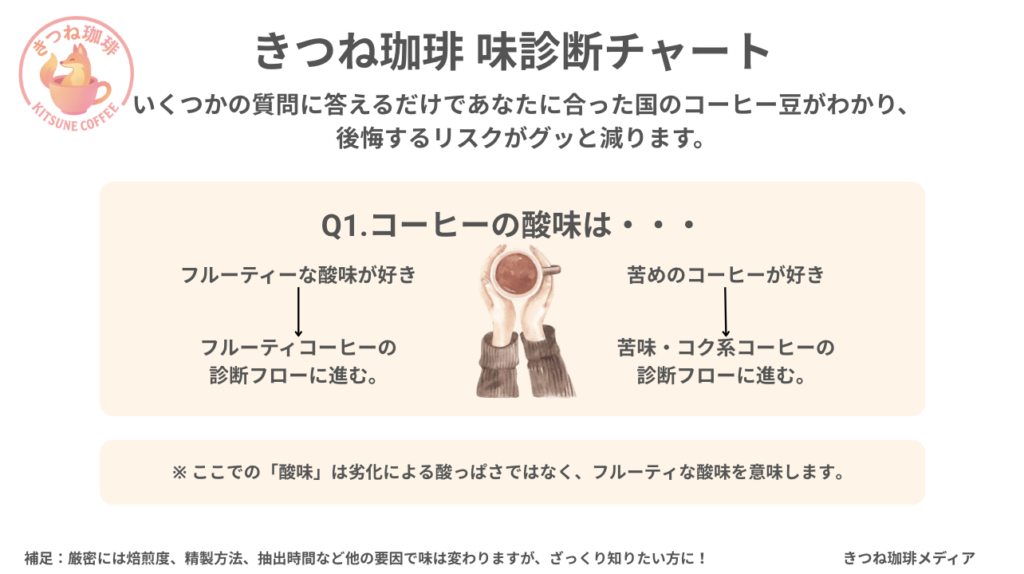

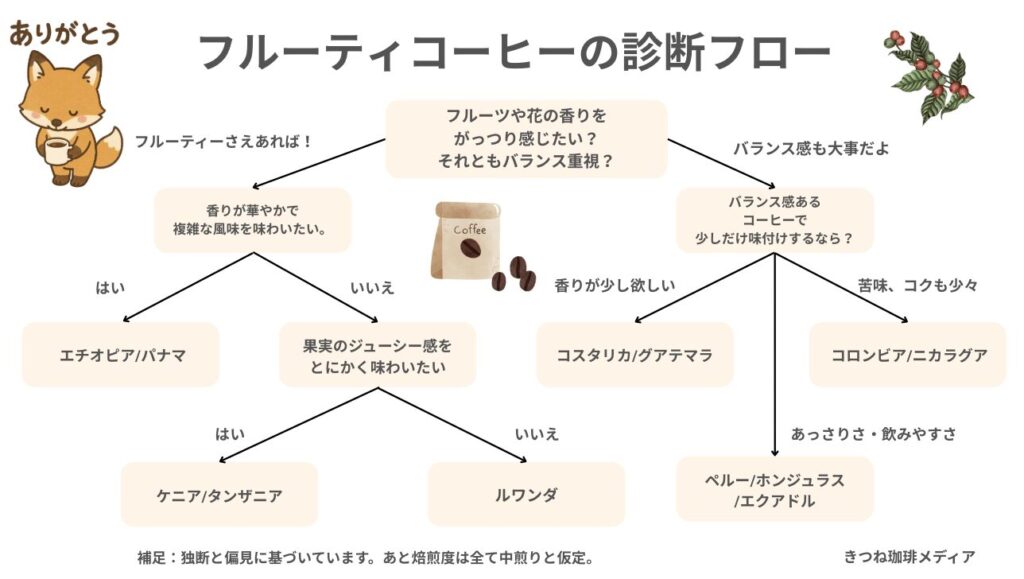

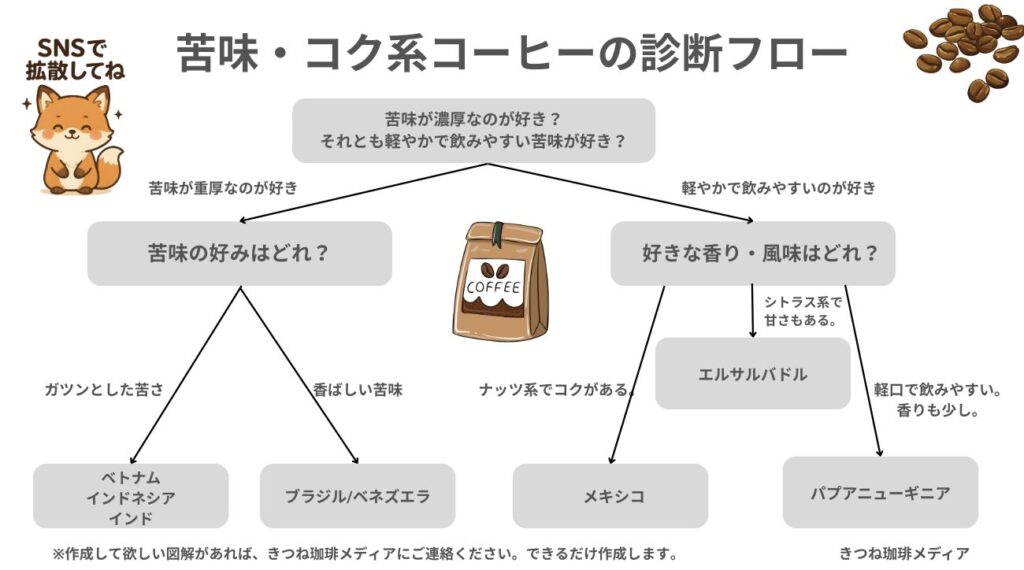

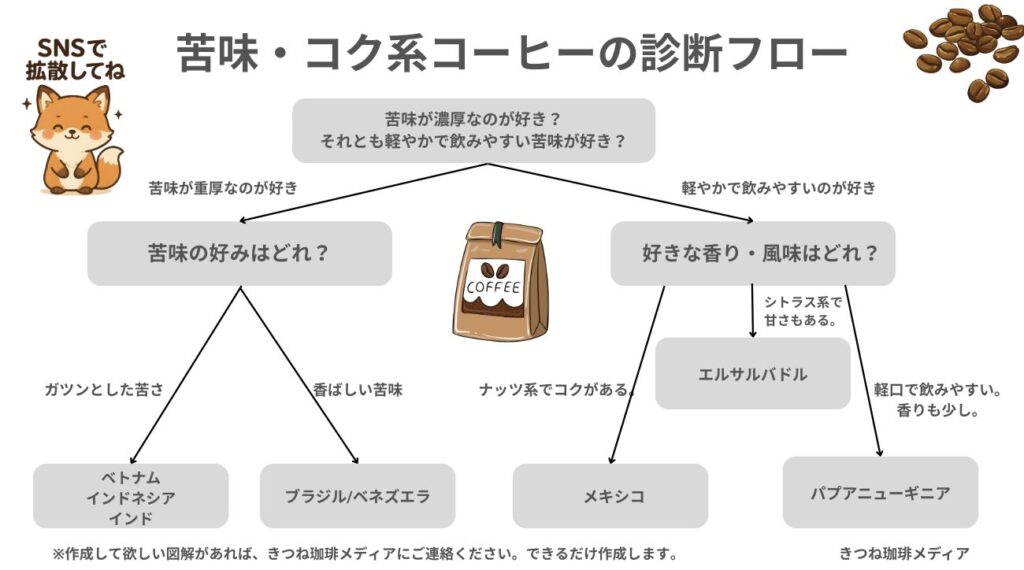

きつねコーヒーメディア編集部自分に合ったコーヒー豆選びに悩む方は以下の診断チャートを参考にしてください。

沖縄や小笠原など希少な日本産コーヒーの情報も交え、産地選びで迷わないための指標を盛り込みました。あなたの“推し豆”を見つける旅の第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。初心者もプロも楽しめる内容です。

特別価格でまとめ買いできるチャンス!

- 全品スペシャルティコーヒーで味も香りも本格派

- 常温・暗所で数か月保存OK!まとめ買いしても安心

- AGF・ドトール・ネスカフェ・UCCなど人気ブランド多数

1杯20円の激ウマ高レビューコーヒー

\コスパ重視派に/

ダイエット中のあなたに最適!

\内側からスッキリ!在庫切れ必須/

ハマる人続出!クセになる味わい

\ばかうまスペシャルティコーヒー/

「毎日のコーヒー、なんとなく味気ないと感じていませんか?苦味が強くて、なかなか楽しめない…。

そんなあなたにぴったりなのが、『きつね珈琲』です。フルーティーでやさしい味わいは、まるで果物を食べているような感覚。

『きつね珈琲』はまだ開設前ですが、LINE登録していただくと、限定の割引クーポンや、無料でコーヒー豆をプレゼントするチャンスが!

\割引クーポンや無料コーヒー豆をゲット!

オープン前なので登録してお待ちください/

執筆者情報

【執筆者情報】片山 勇大

焙煎士・コーヒーインストラクター2級

きつね珈琲メディア運営者。1997年生まれ、三重県在住。元プログラマーとして働く中でうつ病を経験し、退職後はライターやSEOディレクターとして活動。コーヒーに癒やされた原体験をきっかけに、独学で焙煎を学び「きつね珈琲焙煎所」を立ち上げる。現在は、食品衛生責任者とコーヒーインストラクター2級の資格を活かし、自家焙煎豆の販売やレビュー記事の執筆、SNS運用を行いながら、Shopifyを活用したオンラインショップを展開。「手をかけた味」を届けるため、焙煎・梱包・発送まで一貫して自身で担当している。コーヒーの魅力を多くの人に伝えるべく、実務経験に基づいた透明性のある情報発信を心がけている。

アラビカQグレーダー/エンジニア

きつね珈琲メディア 監修。1998年生まれ、小田原在住。 普段はエンジニアとして働きながら、大好きなコーヒーの活動に力を入れている。これまでに日本最大級のコーヒーイベント SCAJに出店したり、間借りでカフェを開いたりと、幅広くコーヒーの現場を経験してきた。現在は カフェクラウディアと共に、「コーヒーの楽しさ」を伝えるための活動をしている。

コーヒー豆産地ランキングTOP10

コーヒー豆産地ランキングTOP10の特徴、精製方法、味や代表的な農園について解説します。

1位:ブラジル|世界シェア30%超、バランス型アラビカの王者

ブラジルではアラビカ種が主体で、特にムンドノーボ、カトゥアイ、ブルボン、マラゴジッペなどが栽培されています。ムンドノーボはナッツ系の風味が特徴で、収量が高く病害耐性にも優れています。一方、ブルボン種は高い甘みと上質な風味が持ち味で、マラゴジッペは大粒でフルーティー、希少性のある矯められた品種です。

ブラジルでは、「ナチュラル(乾式)」と「パルプドナチュラル(セミウォッシュド)」が主流です。納豆菌のような粘液質を部分的に残すパルプドナチュラルは、甘みが強く、ナチュラル(完熟果実を実ごと乾燥)よりも発酵感がまろやか。乾燥後はスクリーン選別と密度振り分けで品質を整え、機械や手仕分けによる多段階選別を行います。

標高600〜1,200 m前後で栽培されるブラジル豆は、酸味控えめでコク深く、ナッツやチョコレートの風味が際立つ“バランス型アラビカ”の典型。産地ごとの違いも多様で、地域によって花やフルーツ感が引き立つものもあり、消費者の嗜好に幅広く応える力があります。

2位:ベトナム|ロブスタ最大生産国が放つビターな力強さ

ベトナム産コーヒーの約95~97%はロブスタ種(Coffea canephora)で、これは世界最大規模です。ロブスタは低地や高温湿潤な環境で栽培しやすく、病害虫への耐性が高い特性があります。

残り5%前後は高地アラビカですが、主にブレンド用や特定農園でのスペシャルティ向けです。

基本的に天日乾燥によるナチュラル(乾式)処理が主流です。最近ではハニープロセスや嫌気性発酵を導入する農園も登場しており、特にロブスタでも果実香やフルーティーさを引き出す試みが進んでいます。

3位:コロンビア|シトラス香る高品質アラビカの代名詞

コロンビアでは100%アラビカ種が栽培されており、カツーラ(Caturra)・カスティージョ(Castillo)・ブルボン・ティピカ等が主力です。特にカツーラとカスティージョは耐病性と風味のバランスを両立し、シトラスやハーブのような明るい香りが特徴です。

コロンビアでは主にウォッシュド(完全水洗式)処理が採用され、チェリーの果肉と粘液質を水で除去してから乾燥させます 。

この方法により、透明感ある酸味とクリーンな味わいが引き出され、特に高地産豆との相性は抜群です。

4位:インドネシア|個性派ロブスタと多彩な島嶼テロワール

インドネシアは、世界有数のコーヒー生産国であり、特にロブスタ種の生産量が多いことで知られています。しかし、その魅力はロブスタだけではありません。

スラウェシ島やスマトラ島、バリ島など、島ごとに異なるテロワール(土壌・気候・標高などの自然条件)が存在し、ユニークな風味を持つアラビカ種も多く栽培されています。なかでもスマトラ式と呼ばれる独自の精製方法は、深いコクとアーシーな香りを生み出し、世界中のコーヒー愛好家に支持されています。

インドネシアのコーヒーは、野性味を感じさせるスパイシーなフレーバーやハーブのような香り、低めの酸味と重厚なボディが特徴で、エスプレッソブレンドのベースとしても人気です。

5位:エチオピア|“原産国”が育むワイルドフローラル

コーヒー発祥の地として知られるエチオピア。その野性的で華やかなフレーバーは、世界中のバリスタやスペシャルティコーヒー愛好家を魅了してやみません。エチオピアでは今なお野生に近い状態のコーヒーの木(ヘリテージ品種)が点在し、品種が特定されていない“在来種によって、他国とは一線を画す独特な風味が生まれています。

「ジャスミンのような香り」「ベルガモットのような酸味」「アプリコットのような甘み」など、フローラルで華やかな香りと明るい酸味が特徴で、浅煎りでその魅力が最大限に引き出されます。

6位:ホンジュラス|中米No.1アラビカの成長株

ホンジュラスは近年、スペシャルティコーヒー市場で最も注目を集める生産国のひとつです。中米の中では長らくグアテマラやコスタリカの陰に隠れがちでしたが、近年はCup of Excellence(COE)での上位入賞が続き、品質の高さが世界的に評価されています。

特に注目すべきは、標高の高い地域で栽培されるアラビカ種のクオリティ。甘み、明るい酸、クリーンカップの三拍子が揃い、「中米最高峰」とも呼ばれるポテンシャルを秘めています。もはや「価格が安いから」ではなく、「味で選ばれる国」としての地位を確立しつつあります。

かつては「味が不安定」「精製が粗い」といった評価を受けることもあったホンジュラスですが、現在では農協(コーペラティブ)や輸出業者の技術支援が進み、品質は飛躍的に向上しています。

7位:インド|モンスーンコーヒーが生む独特の熟成感

インドは世界第6位のコーヒー生産国でありながら、日本ではまだ知名度が低め。しかし、世界のバイヤーや焙煎士の間では「モンスーンコーヒー」という独自精製を持つ国として、唯一無二のポジションを確立しています。

モンスーンコーヒーとは、かつて植民地時代にヨーロッパへ長期輸送される間に、海風と湿気で熟成された風味を再現した特殊な精製方法。穏やかな酸味、重厚なボディ、スパイスのような香りが特徴で、特にダークローストやブレンドのベースとして重宝されています。

8位:ウガンダ|アフリカ第2位、ロブスタ主体の台頭

ウガンダはアフリカで南スーダンに次いで第2位のコーヒー生産国(総量ベース)であり、その90%以上はロブスタ種です。近年、品質管理や農家支援が進み、「ロブスタの本場」としての存在感が急速に高まっています。

ウガンダのロブスタは、低い酸味と強いボディに支えられ、チョコレートやスパイス、ナッツ、トロピカルフルーツの香りが交錯する複雑な風味が魅力です。

さらに、UCDA(ウガンダコーヒー開発局)とCQI(コーヒー品質協会)による取り組みにより、ファインロブスタの基準が制定され、味と品質の検査体制が確立されています。

ウガンダのロブスタは主に乾式(ナチュラル)プロセスで処理され、その過程で得られる濃厚な質感と風味がそのままカップに表れます。

ウガンダ政府は2030年までにコーヒー生産量を2000万袋へと引き上げる構想を打ち出し、UCDAを中心に品質向上、農家支援、輸出多様化を強力に進めています。

9位:メキシコ|高地栽培がもたらす甘いナッツ香

主にアラビカ種が高地(900~1,800 m)で栽培されるため、「甘くナッツの香り」を携えたエレガントな味わいが際立っています。

加工方法は主にウォッシュド。収穫後すぐに果肉を取り去り、水洗発酵の後に天日乾燥するこの手法は、クリーンかつ透明感のある風味を引き出すのに最適で、豆本来のナッツ香や甘さを引き立てます 。また、一部ではナチュラルやハニー精製も採用され、これによりフルーティさやキャラメルのような口当たりに幅が出ています。

メキシコのコーヒーは伝統的にシェードグロウン(樹木による日陰栽培)が普及しており、地元の先住民や小規模農家による手摘み収穫・持続可能栽培が品質と環境を両立するうえで重要な役割を担っています 。この丁寧な育成プロセスは、ナッツやチョコレートだけでなく、カーンのような温かみのある甘さをコーヒーに残す要因となっています。

メキシコ産高地アラビカは、標高と土壌、気候というテロワールが紡ぎ出す「甘さとナッツ香の調和」が最大の魅力です。

10位:グアテマラ|火山土壌が育むチョコレート&スパイス感

火山由来の豊かな土壌に育まれるグアテマラコーヒーは、10位ながらも非常に魅力的な一杯を提供します。中央高地に点在する37の火山から流れ出す灰と鉱物質が混ざり合ったアンドソル土壌は、リンやカリウム、カルシウムなど栄養素に富み、コーヒーノキにとって理想的な栄養源として働きます。

この土壌は水はけが良く保肥力にも優れ、根の成長を促すため、木々は健全に育ち、病虫害にも強い傾向があります。

アンティグアやウエウエテナンゴ、アティトランなどの主要産地は標高1,200~1,800 mと高く、夜間の冷涼な気候がチェリーの成熟をゆっくり進め、糖度と香り成分が凝縮されます。この地理的特性が、チョコレートやスパイスを思わせる複雑で濃厚な風味を生み出す基盤となっています。

グアテマラコーヒーの風味の核は、”火山土壌×高地栽培”。完熟チェリーを手摘みし、標準的なウォッシュド精製では発酵を慎重に管理、水洗後に丁寧に乾燥させることでクリアでバランスの良い味わいを実現します。

チョコレートやカカオの甘さと、シナモンやクローブのようなスパイス感、ナッツのような温かみが調和したフレーバーに仕上がります。

全体にわたり「火山土壌」と「高度」というテロワールの融合がグアテマラコーヒーの核。中~深煎りにかけてチョコレートの甘味とスパイスのニュアンスが際立ちながら、ウォッシュド由来のクリアな質感も保たれるバランスは、普段使いの一杯にも、特別な一杯にも両立する魅力を提供します。

その他のコーヒー豆の特徴一覧

その他のコーヒー豆の特徴一覧(中米、南米、アフリカ、東南アジアの4大陸)について解説します。

アフリカのコーヒー豆の特徴

アフリカ産コーヒーは標高と火山性土壌に育まれ、鮮やかな酸味と花や果実の香りが際立ちます。特にエチオピアのナチュラル精製豆はブルーベリーやジャスミン、ベルガモットのようなフローラルな風味が特徴です。

ケニアでは柑橘系のシャープな酸味が際立ちます。乾式処理(ナチュラル)は果実感を強め、ウォッシュドはクリアな後味を残すため、精製方法によって多彩な味わいが楽しめます。

ルワンダ

ルワンダのコーヒーは、標高1,200〜2,000mの高地と火山性土壌がもたらす豊かなテロワールに支えられ、滑らかな口当たりと透明感、明るい柑橘やベリー、花のような香りが調和した贅沢な風味が魅力です。

多くがウォッシュド処理されることでクリーンさが際立ち、発酵や水洗発酵の段階で甘み・ジューシーさが引き出されています。さらに近年ではナチュラルやハニー精製が注目され、レーズンやプラムのような果実感、モラセスのようなコク深さも楽しめます。

品質向上を支える洗浄局では、浮豆選別や丁寧な水処理が行われ、小規模農家の手摘み収穫との組み合わせで、均質かつスペシャルティレベルの豆が年々増加しています。以上の要素から、ルワンダ産は透明感のある果実味とクリーミーな質感を求める方に特におすすめできる一杯です。

カメルーン

カメルーンのコーヒーは、西アフリカに位置しながらも標高の高い西部高地で栽培されるアラビカと、低地で生産されるロブスタが混在するユニークな産地です。

火山性の肥沃な土壌と赤道近くの気候が相まって、特にボーイヨ(Boyo)地区では5,000フィート(約1,500 m)以上の高地栽培が行われており、これは豊かな鉱物質と冷涼な気候によるクリアで華やかな風味を豆に与えています。

アラビカ種は主に高地で、手摘み収穫後、果肉除去し水洗処理を経て乾燥させることで、花や果実を思わせる繊細な香りとすっきりとした後味が特徴です。ロブスタは中・低地で乾式処理(ナチュラル)を多用し、土やナッツ、カカオのような香ばしさとしっかりとしたボディ感を持ち、エスプレッソやブレンド用途に最適です。

かつては産業の低迷がありましたが、政府主導の再生計画や品質管理の強化により、近年ではスペシャルティ水準のアラビカがボーイヨなどから産出され、国際市場でも注目を集めています。総じて、カメルーンのコーヒーは、アフリカ西部のテロワールが形成する独特の気候と土壌、混在する品種と多様な精製方法が融合した、奥深い味わいの一杯です。

ケニア

ケニア産コーヒーは、標高1,400~2,000mの高地と火山性土壌が育むテロワールを背景に、「ワインのような鮮烈な酸味」「ブラックカラントやグレープフルーツの果実感」「シャープかつクリアな余韻」が味わいの要です。

その特徴を支えるのは、収穫後すぐに果肉を除去し12~24時間発酵、さらに二度洗いされる「ダブルウォッシュ」プロセス。この徹底した処理によって、フローラルな香気と透明感が際立つ味わいが生まれます。さらにSL‑28やSL‑34など独自の品種を使用することで、ジューシーなボディと高密度で複雑な風味が引き立ち、スペシャルティ市場で常に高評価を受けています。

のように、ケニアコーヒーは高地、土壌、精製、品種のすべてが一体となった、世界屈指の一杯です。

コンゴ民主共和国

コンゴ民主共和国(DRC)のコーヒーは、標高1,500〜2,000 mに広がるキヴ地方の火山性土壌によって、クリーミーで透明感のある味わいと共に巧妙に展開する酸味が特徴です。中心となるアラビカは、ブルボン系品種が多く、柑橘やフルーツ、チョコレートのニュアンスを伴いつつ、程よいボディのバランスが取れています。

一方、国内シェア80%以上のロブスタは、香ばしいナッツやカカオ、トロピカルフルーツの余韻を持ち、エスプレッソやブレンドに適した強い個性を発揮します 。精製方法は、アラビカには伝統的なフルリーウォッシュドが主に用いられ、丁寧な発酵と天日乾燥によってクリーンで豊かなフレーバーが引き出されます。

マラウイ

マラウイのコーヒーは標高1,000~2,000 m、火山性土壌を活かした高地栽培が特徴で、滑らかな口当たりとチョコレートやキャラメルの甘みが広がるフルボディが魅力です。また、ジャスミンや柑橘、ベリーなど繊細なフローラルノートも感じられ、その透明感とバランスの良さがスペシャルティ市場で注目されています。ウォッシュド主体の加工技術に加え、ナチュラルやハニー精製も実験的に導入され、複雑な風味と甘みの幅が広がっています。

ブルンジ

ブルンジのコーヒーは標高約2,000 mの山岳地帯で育ち、手摘みの完熟チェリーを二段階発酵+洗浄した後、天日乾燥するダブルウォッシュで、クリーンで明るい酸味、柑橘やベリー、フローラルな香り、加えてダークチョコのような深いコクを併せ持ちます。軽めのローストでは原種の繊細さが生き、中深煎りでは甘みと熟成感のある余韻へと変化し、ブルンジ産特有のエレガントで層のある風味が楽しめます 。

ザンビア

ザンビア産コーヒーは主に標高1,300~2,300 mの高地でアラビカと少量のロブスタが栽培されます。ウォッシュド主体の加工にナチュラルやハニー処理、さらには嫌気性発酵も導入されており、全体としてバランスの取れた甘みと中程度の酸味、フルーティな柑橘やベリーのトーンが特徴です。豊かな土壌が後押しする穏やかでまろやかな味わいは、中深煎りで引き出すと特に魅力的です 。

アジアのコーヒー豆の特徴

アジア産コーヒーは濃厚かつどっしりとしたボディで、酸味は控えめ、土や木を連想させるアーシーさとスパイシーな香りが特徴です。

インドのモンスーンマラバールは湿気による熟成香があり、焦がし麦芽のような風味を伴います。インドネシアやベトナムは濃厚なロブスタ主体で、スモーキーまたはハーバルなニュアンスがあり、アラビカでもバランスの良い甘さとスパイス感が楽しめます。

ミャンマー

ミャンマー産コーヒー(アラビカ種)は、標高1,000~1,500 mの高地でSL‑34やS795などの品種が育まれ、ウォッシュドとナチュラルの両方の精製法が採用されます。ウォッシュド処理では収穫後48時間以内にパルピングと発酵水洗が行われ、その後丁寧に天日乾燥されるため、クリーンかつ明るいアシディティが際立ちます。

一方、ナチュラルではチェリーのまま高床式ベッドで14~25日じっくり乾燥させるため、ストロベリーやルバーブ、トロピカルフルーツのようなジューシーでワイルドな果実風味が豆に封じ込められます。

こうした精製技術の組み合わせと品種選定により、ミャンマーコーヒーは「柔らかな酸味と豊かなボディ」の両立が実現されており、スペシャルティ市場でも徐々に注目を集めています 。

中国

中国産コーヒーは、主に雲南省(Yunnan)において栽培され、Catimorなどのハイブリッド品種が広く用いられています。1988年以降開始された政府と国際機関によるプロジェクトが普及を促進し、標高1,200~2,000 mの丘陵地帯に広がる広大な産地が形成されました。

ウォッシュド処理で整然と発酵・水洗された豆は、しばしばヨーロッパ向けに輸出され、比較的クリーンでミディアムボディの味わいが特徴的です。産地統一の栽培・加工体制と標高の利点により、中国産アラビカは「品質の安定性」と「程よい酸味のまとまり」が評価されています 。

東ティモール

東ティモール(Timor‑Leste)のコーヒーは、TypicaやTimor Hybridと呼ばれるArabusta系品種が高地で育ち、伝統的なウォッシュド精製が主流です。小規模農家による手摘み収穫後、果肉除去、水洗、天日乾燥が適切に行われ、有機・フェアトレード認証も増えています。

その結果、控えめな酸味、程よいボディ、ダークチョコレートやウッディなニュアンス、時にはレーズンやプラムのような甘みが感じられます。

また、季節風(モンスーン)に暴露させることで得られる熟成香も一部で試され、土やスパイスの深みが加味されることがあります。東ティモールのコーヒーは、社会的背景や持続可能な手法と密接に結びついており、品質とストーリー性を兼ね備えた一杯として、今後の成長が期待されています 。

中米のコーヒー豆の特徴

中米のコーヒーはバランスに優れ、クリーンな酸味と甘み、ナッツやキャラメルのような風味が特徴です。

グアテマラやコスタリカでは火山灰土壌と高地栽培がもたらすチョコレートとスパイス感の調和が顕著で、またパナマやコスタリカの一部ではゲイシャ種のフローラルで蜂蜜のような甘さが際立ちます。

また、ホンジュラスやニカラグアなどではウォッシュドで引き締まる酸味とハチミツのような甘みが人気です。

コスタリカ

コスタリカは精製技術の先進国として知られ、伝統的なウォッシュドに加えて“ハニープロセス”を生み出したことで注目を集めています。

ウォッシュドでは完熟チェリーをすぐにパルピングし、発酵後に水洗・天日乾燥されることで、クリーンかつ明るい酸味と透明感のある味わいが生まれます。

一方ハニープロセスは、果肉を部分的に残したまま乾燥させることで、自然由来の甘さと中程度のボディを兼ね備えています。ナチュラル加工のロットではチェリー由来の複雑な風味が加わり、フルーティーで重層的な味わいが楽しめます。小規模農園とマイクロミルによるトレーサビリティの高さも品質の裏付けとなっています 。

パナマ

パナマは高品質アラビカ、とりわけゲイシャ種の宝庫として世界的名声を築いています。その生産の中心はチリキ高地で、ウォッシュド、ナチュラル、ハニープロセスに加え、嫌気性発酵などの実験的手法も導入され、個性が際立ったロットが生まれています。

軽めに焙煎されたゲイシャはジャスミンのようなフローラルとベルガモットのようなシトラス香が特徴で、ナチュラル精製ではより複雑なフルーツやチョコレートの層が感じられる豊かなカップに仕上がります。2024年にはナチュラルゲイシャが1 kgあたり1万ドル超の落札記録を更新するほど市場評価が高く、スペシャルティ市場を牽引しています 。

ジャマイカ

ジャマイカで最も名高いブルーマウンテンコーヒーは、Typica由来のアラビカが1,000〜2,250 mの高地で育ち、霧と豊かな降雨に育まれたテロワールが「滑らかな酸味とクリーミーな質感」「花やチョコレートを感じさせる微香」を生み出しています。

収穫は完熟チェリーを厳選した手摘みが基本で、その後すぐにウォッシュド処理に移行。発酵・水洗・天日乾燥の工程を丁寧に行うため、非常にクリーンでバランスの取れた味わいが特徴です。独特なのはその品質管理で、ホワイトウッド製の樽で保管されることで外的臭を排除し、ほぼ無苦味で「溢れんばかりの甘さと豊かなボディ」が楽しめます。全収穫量の80%以上が日本へ輸出されるほどの希少性も、価値の一端を担っています 。

ドミニカ

ドミニカ共和国のコーヒーは山岳地帯(600〜1,450 m)で育まれるアラビカが主流で、ほぼすべてがウォッシュド精製。小規模生産者やベネフィシオと呼ばれる小規模ミルで、24時間以内にパルピング→発酵→水洗→天日乾燥を経る伝統方式により、クリーンでバランスの取れた味わいが生まれます。

高地栽培された豆は酸味・甘み・苦味の調和が良く、地域特有のミネラル感とともにチョコレートやキャラメル、ナッツのニュアンスが顔を出します。気候と海風を利用した長い成熟期が品質を支え、「クリーミーさとほどよい酸味の共存」が評価されており、地元ではエスプレッソカップで親しまれています 。

エルサルバドル

火山に囲まれた肥沃な土壌と標高1,200〜1,800 mの冷涼気候が、エルサルバドルのアラビカに「濃厚な甘みと穏やかな酸味」「チョコレートやナッツを思わせる厚みのあるフレーバー」「クリーンかつバランスの取れた口当たり」をもたらしています。主流はウォッシュド精製で、果肉を除去して発酵・水洗し、天日乾燥または高床式ベッドでしっかり乾かします。

ハニーやナチュラルといった中間的/果実感重視の処理も試験的に導入されており、時にはフルーティで層のある複雑性が加わります。老舗農園ではCherryの選別が非常に厳しく、Pacamaraなどの希少品種も育てつつ、Cup of Excellenceへの入賞ロットも登場。均質性とトレーサビリティを重視した品質管理が進んでおり、パンチのある飲み口ながら透明感のある味に仕上がるスペシャルティ豆として注目されています 。

キューバ

キューバコーヒー、特に「カフェ・キューバーノ(Café Cubano)」は濃厚なエスプレッソにデメララ砂糖を加え、モカポットで抽出した後、砂糖と最初の一滴を攪拌して生まれる「エスプーマ(espuma)」が特徴です。この工程によって、濃厚かつシロップ状の甘味をまとった極上の一杯が完成します。

使用される豆はアラビカとロブスタのブレンドが一般的で、ロブスタの強い苦味とカフェイン感がカフェ・キューバーノならではの深みをもたらすのです。濃いめの抽出と甘さが組み合わさったこのスタイルは、単なるコーヒーを超えた文化的儀式として、キューバの日常と結びついており、地元とキューバ系アメリカ人コミュニティで今もなお愛されています 。

ニカラグア

ニカラグア産コーヒーは、主に乾式処理のウォッシュド方式が採用され、高地の火山性土壌が与えるミネラル感とフローラルな酸味が魅力です。豆は標高1,000~1,500 mで育ち、潤滑で口当たりの優しいボディ感と、柑橘やリンゴ、チェリーを思わせる明るい酸味を備えています 。

近年ではナチュラルやハニー、アナエロビックなど多様な精製方法が試みられ、さらなる味わいの奥行きを追求する動きが活発です。農家自らが小規模ミルを所有し、カップ・オブ・エクセレンスを視野に入れた丁寧なチェリー選別と発酵管理が品質向上につながっています 。

南米のコーヒー豆の特徴

南米のコーヒーは甘くナッツやチョコレートのようなマイルドな味わいが中心です。ブラジルでは中煎りでヘーゼルナッツやアーモンドのような香ばしさとミルキーな後味が、コロンビアではバランスの良い酸味とフルーティな甘さが両立します。

ペルーやボリビアなどの高地規模生産地は、ウォッシュド精製により透明感のある口当たりと紅茶のような繊細な風味を表現しています。

ペルー

ペルーはアンデスの標高1,000~1,800mの高地で栽培され、火山性の肥沃な土壌環境と豊富な水資源を背景に、クリーンでバランスのとれたアラビカを生産しています。主流のウォッシュド処理では、完熟チェリーを果皮除去後12~36時間の発酵と水洗を行い、天日乾燥し透明感のある酸味と繊細な甘みを引き出します。

一方、ナチュラルやハニープロセスも一部で導入され、フルーティでワインのような芳醇さやキャラメルのような甘みが現れるロットも存在します。近年増加するマイクロミルや有機・フェアトレード認証農園の取り組みにより、伝統的な「南米らしい味わい」と「中高級スペシャルティ」を兼ねた商品性が強化されており、世界市場で評価が高まっています

エクアドル

エクアドルはアンデス山脈の標高500~2,200mにまたがる多様なテロワールを活かし、アラビカとロブスタを栽培しています。ウォッシュド処理では果皮を除去して発酵・乾燥し、クリーンで繊細な風味を引き出し、ドライプロセスではチェリーのまま乾燥させることで甘くフルーティな印象を強調します。

近年では高度な発酵処理やマイクロロットによる個性表現が進んでおり、標高差と火山性土壌を最大限に活かした、ストロベリーやベリー、シトラス、チョコレートのような多彩な香味を持つ豆が注目されています。これらは品質志向のロースターやフェアトレード&オーガニックを重視する消費者に支持されつつあります 。

ボリビア

ボリビアのコーヒーはアンデス山中、特にユンガス地方(標高800~2,300m)でTypicaやCaturra/Catuai品種を伝統的に栽培しており、標高の高さと昼夜の寒暖差が豆に繊細な酸味と透明感を与えています。ウォッシュド処理が主体で、果肉除去後の発酵・水洗によってリンゴや洋ナシ、アプリコット、レモンのような透明感のある酸味とフローラルな甘みが特徴となります。

ナチュラルやハニー処理も一部で行われ、濃厚な果実感やモルト・チョコレート、ナッツのニュアンスを持つロットも存在します。小規模農家による丁寧な手摘み収穫、さらに手間をかけた天日乾燥や手選別工程の導入により、「クリーンで高い香味特性」を備えたスペシャルティとしての評価が着実に上昇しています 。

その他のコーヒー豆の特徴

その他のコーヒー豆の特徴について解説します。

パプアニューギニア

パプアニューギニアは中央山岳地帯、特にイースタン・ハイランズやマウント・ハーゲン周辺の火山性高地で栽培され、主にウォッシュド処理によってクリアかつミディアム〜フルボディの味わいを生み出します。

フローラルでフルーティ、チョコレートやスパイスの複雑な香りが交錯し、エチオピアやケニアに通じる明るい酸味とインドネシア系の厚みを併せ持つ独自の個性が魅力です。手摘み小農家が主導する生産体制と「Premium Smallholder Coffee」などの認証取得により、安定した品質と持続可能性が支えられています 。

イエメン

イエメンのコーヒーは紅海港・モカを起源とし、熱帯山岳地帯で手摘みされたチェリーを屋根の上や樹上で乾燥させる伝統の“ナチュラル”精製法によって、ベリー系のニュアンスやワインのような深い風味、そこにチョコレートの余韻を残す、複雑で野性味ある香味が特徴です。

乾燥後は石臼で脱穀する旧来の手法が残り、原始的ながらもストーリー性とカップクオリティを備え、近年ではアメリカ市場で急速に注目されつつあります 。

ハワイ

ハワイ島コナ地区のコーヒーは、標高700~800mの緩やかな丘陵に広がる火山灰土壌と涼しい朝夕、湿潤な昼間の気候が育むTypica系のアラビカであり、ウェット(ウォッシュド)処理を経た後、高床式ベッドまたは機械乾燥で水分を慎重に14日程度乾燥させます。

このプロセスによって生まれるのはクリーンでバランスの取れた中程度のボディ、明るい酸味、スパイシーさとバターのような甘みの調和です。厳格なサイズ・欠点選別規格(Fancyなど)と手摘み重視の栽培管理により、密度の高い豆が焙煎後に豊かなアロマと豊潤な口当たりをもたらします 。

まとめ:世界と日本の産地を知って“推し豆”を見つけよう

まとめ:世界の主要産地トップ10を俯瞰すると、ブラジル・ベトナム・コロンビアが生産量でリードしつつ、エチオピアやグアテマラなど個性派も存在感を高めています。標高や土壌が生む酸味・甘味・ボディの差異をレーダーチャートで把握すれば、自分好みのフレーバーが一気に絞り込めるはず。

本記事を手がかりに、産地と品種、精製プロセスを軸に“推し豆”を探し、毎日の一杯をアップデートしましょう。初心者はまず200gの少量パックで試飲し、気に入ったら中煎り→深煎りと焙煎度を変えて再購入すると違いが実感できます。

定番のブラジルは安定のバランス型、エチオピアは華やか系、インドネシアは重厚系と覚えておくと選びやすく、ロースターのテイスティングコメントもより深く楽しめます。あなたのカップから、世界旅行を始めてみませんか。

コメント